神戸大学海事科学研究科の教授である、大澤輝夫先生(風況分野・レラテック技術顧問)と、助教である藤原泰先生(海象分野)をお招きし、レラテック兼神戸大学学術研究員である小長谷と見﨑の4人にて「日本における洋上風力発電の研究の現状と課題、産官学連携の重要性」をテーマに語らう本特集。

前編では、2025年の国内研究動向をお伝えしました。後編では、洋上風力発電市場の発展のために重要な産官学の連携についてお届けします。

風況・海象分野における産官学連携の実例と課題感

藤原:「産学」のみの連携事例となりますが海象分野では、大学が漁船や定置網に設置したセンサーでデータを観測・沿岸海域の水温や状況を予測し、漁業関係者に数週間後の海の状態の情報を提供するという取り組みがあります。

これに生態系のシミュレーションを取り入れ、さらに発展させた場合、その日の良い漁場についての情報も提供できるようになります。このデータの予測が的中して、漁業関係者の方々から信頼していただけるようになれば、一緒に海洋予測システムを作る流れも生まれます。

この例は産学連携の非常に良い事例だと思います。

大澤:神戸大学やレラテックも参画しているむつ小川原洋上風況観測試験サイト(以下、試験サイト)の設立および運営は、産官学連携の成果が具体的な形で現れた非常に良い例ですね。試験サイトが多くの関係者にとってメリットのある場所になったのは、国からの支援のもと、この分野で大きな影響力をもつ日本気象協会さんや地元の北日本海事興業さんといった関係者の連携があったからこそだと思います。

社会実装に当たり、私自身も多様なプレーヤーとの意見交換の場が増えましたし、さまざまなプロジェクトで活用していただける可能性も見えてきました。もちろん、運営にはいくつかの課題もあります。利益相反の問題や産官学の利害調整といった点には注意しつつ、それぞれの立場で責任を持ち、透明性を意識しながら進めることで、日本の洋上風力発電の発展に貢献していきたいです。

むつ小川原洋上風況観測試験サイトがひらく可能性

見﨑:試験サイトの活用により、私たち研究者が長年悩んできたデータのオープン化が推進され、より多くの人々が一般的に利用できる環境が整ってきています。このような役割を果たすことで、国内の洋上風力発電だけでなく、学術や産業全体の発展に貢献できると感じますね。レラテックとしても、この試験サイトをハブとして活用し、データのオープンソース化を加速していきたいです。

小長谷:さらにこの試験サイトは、風力発電だけに留まらず、海象分野を含めた他分野の研究開発や教育利用においても役立つと考えています。学生をはじめとした若い世代が、現場で学べる貴重なフィールドとしての価値もありますね。

地元への貢献もポイントの一つです。現在では、青森県内の高専や工業大学などと人材育成や共同研究について意見交換を進めています。人材育成や教育利用、社会人学生にとっての働きながら学べる場の提供という点でも、試験サイトは大きな可能性を持っています。私たちだけでなく、他のプレーヤーと連携して、産官学それぞれが協力しながら進めていくべきテーマだと捉えています。

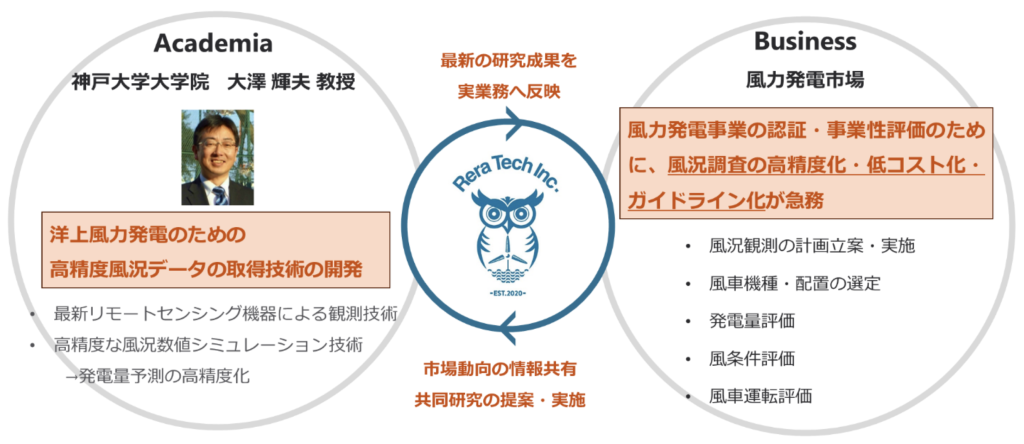

学術と産業の架け橋を目指すレラテックの現在地

小長谷: レラテック発足から4年、産学連携の活動を続けてきて、出来ている部分と改善が必要な部分がより明確に見えてきました。初期に取り組んでいた内容と、現在感じる課題は大きく変化しており、それらを確実にキャッチアップしながら、次の計画を練ることが重要だと実感しています。

私たちは日々、民間企業の現場からの課題を直接聞く機会が多くあります。現場の声に基づき、神戸大学と協力しながらこれからの研究計画を立てていける柔軟性や機動力は、産学連携を実践するレラテックならでは大きな強みです。

さらに、試験サイトのような拠点の活用により、共同研究の枠組みも作りやすくなっています。データを積極的に外部に公開し、人材育成にも役立てる取り組みを通じて、産学連携の効果を社会に還元していく受け皿としての役割も果たせるようになってきたのではないかと感じています。

大澤:大学の研究室にいるだけでは、海上での風況観測のような実際のデータを得ることは非常に難しいのが現実です。限られた研究予算の中で、大規模な洋上風力発電の観測を行うのは容易ではありません。

レラテックのような民間企業や国のプロジェクトとの連携によって、私たちの研究室でも実海域のデータを利用することができれば、机上の空論ではない、具体的な海域データを用いた数値シミュレーションが可能になります。研究の発展に大きく寄与することができるんですね。

さらに大学側は、研究で得られた成果をレラテックにフィードバックする。この連携で、彼らの業務にも貢献できます。それが社会全体に還元されていくわけですから、非常に良い循環が生まれていると思います。

次世代が活躍できる土壌づくりが業界発展の鍵に

大澤:今後は、次世代育成の点でもレラテックとの連携をより深めていきたいと考えています。例えば、神戸大学の学術研究員を兼務している見﨑さんやレラテックの他メンバーにゼミに参加してもらい、学生の活動に直接関わってもらえたらと思っています。

現場から見た、具体的な課題を卒業研究や修士論文でテーマにしてもらうといった動きも望ましいです。産業界のニーズを反映した研究を進められるようになると、学術と産業の橋渡しがさらに強化されると考えています。

見﨑:人材育成は重要な側面ですね。風力業界は、これからの若い世代が活躍できる産業であって欲しい一方、私自身、神戸大学で学生と接する機会が多いのですが、学生たちが社会に出る前に産業界と触れ合う機会が少ないのが現状です。この環境の改善も私たちの大切な役割の一つだと捉えています。

インターンシップや共同研究プロジェクトを通じて、学生たちが現場の課題や働く人々の声を直接聞き、最新の技術や現場の実情に触れることは、交流が深まり、産業界への理解促進につながります。

こうした取り組みが進めば、学生たちが風力業界に関わる意欲を持つようになり、結果的に産官学の連携がより強固なものになるはずです。人材育成促進のため、国が政策をしっかりと打ち出すと同時に、学術界が民間や産業界との橋渡しを積極的に進めるという二つのアプローチが不可欠ですね。

小長谷:近年、風力業界においても社会人ドクターなど働きながら学ぶ方が増えてきていると感じます。私自身も社会人ドクターとして学びましたが、こうした学びの選択肢が増えることは、業界全体の成長にとって非常に重要です。

レラテックと神戸大学の連携をさらに深めることで、働きながら学び、業界に貢献できる人材を育てるための枠組み作りも、今後は取り組んでいければと考えています。

洋上風力発電の発展のために産官学連携のあるべき姿

大澤:洋上風力発電の発展には、産官学連携が必要不可欠です。産学の連携は比較的よく見られますが、そこに官が加わるケースは実はごくわずか。

洋上風況観測ガイドブックのように、国プロジェクトとして大学と企業が共同で研究を進め、成果物を官の名前で発信することも産学官連携の一形態ですが、三者が同じ目的を共有して事業を進める形は多くありません。

試験サイトの取り組みは、官が初期の設備構築に関与し、現在は産学が主体となって運営しているという点でユニークな例です。維持管理費用の提供など、国が継続的に支援するようになれば、より本格的な産官学連携になると考えています。

現状、完璧な形ではない部分もありますが、この試験サイトの取り組みが一石を投じたことは間違いありません。これを起点に日本の洋上風力発電の発展に寄与できるような基盤を築いていきたいですね。

見﨑:同感です。官(国や自治体)との連携は、大学や研究機関と比較すると希薄だと感じますね。

一例として、海洋資源をどのように活用していくかを決めるための海洋空間計画が挙げられますが、最近ではこうした観点のテーマがセミナーなどで議論される機会が増えており、国としても明確な方針を決めることが求められているように感じます。産官学の三者が、それぞれの分野で力を出し合いながら、技術開発および人材育成に力を入れていくことで洋上風力発電を発展させていきたいです。

藤原:洋上風力分野での産官学連携の実例は、まだ限られたケースしかなく、これまでの研究では、大学が持つ施設を基にした共同研究が中心でした。しかし、試験サイトのように、「データをオープン化する」という趣旨で、最初から官が関与して構築され、企業が観測活動に主体的に関わるという形は非常に新しい取り組みであり、今後の洋上風力発電の発展において重要だと感じています。

海象分野では、近年、海洋シミュレーション技術が進化し、データを基にした社会実装が進んでいます。こうした技術がさらに発展し、観測データと結びつくことで、多くの相乗効果が生まれることを期待しています。

小長谷:洋上風力発電に関して、「理論的に正しいことが必ずしも制度に直結しない」という課題にも日本は直面しています。さらに、日本ではその制度自体がまだ整っていないことも大きな問題です。

制度を作る際に必要以上に安全側に寄せた、消極的な判断をした結果、採算性が見込めず洋上風力発電が発展しない、という最悪のシナリオに陥る危険もあります。だからこそ、産学官がしっかり連携して、理論的な基盤を学術機関が提供しつつ、コストや現実性の問題を民間や産業界が支えるような総合的なアプローチが重要ですよね。

国の事業だけでなく、JIP方式※のように、民間や産業界が中心となり、自ら課題解決のプログラムを作り上げ、スピード感を持って解決していく取り組みも大切だと思います。今後は試験サイトを活用しながら、そうした取り組みも提案していきたいです。

※JIP方式:Joint Industry Project方式の略称。発電事業者を主体とした協議会を組成し、複数の民間事業者から開発資金を拠出する形の技術開発事業を示す。

レラテックでは風況コンサルタントとして、風力発電のための「観測」と「推定」を複合的に用いた、最適な風況調査を実施いたします。

参考文献

むつ小川原洋上風況観測試験サイト

https://mo-testsite.com

NEDO, 洋上風況観測ガイドブック, 2023年6月23日,

https://www.nedo.go.jp/library/fuukyou_kansoku_guidebook.html