ヨーロッパの風力発電に関する産業と社会の関心が集まるWindEurope 2025。前編では、展示会の様子や、企業・政策・社会の面で感じた潮流をお伝えしました。後編では、技術的な発表や研究の動向を中心にレポートします。

目次

• 「Floating: is it coming or isn’t it?」ー浮体式は来るのか来ないのか?

• 「Resource Assessment Part1: LiDAR」- 風況調査 その1 ライダー

• 注目のポスターセッション①:MPAS/WRFによる乱流強度シミュレーション

• 注目のポスターセッション②:日本の観測データが国際規格対応の基盤として評価

• 展示ブースから見る、風況観測の実務最前線

• 終わりに

「Floating: is it coming or isn’t it?」ー浮体式は来るのか来ないのか?

今年のセッションの中で特に印象深かったのが、「Floating: is it coming or isn’t it?」と題されたセッションです。スペイン領カナリア諸島での浮体式プロジェクトを皮切りに、ノルウェーやフランスなど各国の関係者が登壇し、パネルディスカッションが行われました。これらの国々は、周辺海域で着床式の開発余地が限られていることから、浮体式の開発を急ピッチに進めています。

印象深かったのは、セッションタイトル自体が議論の活性化を促す欧州らしいスタイルを体現していたことです。一見すると浮体式の導入の是非を問う論調にも感じますが、実際の技術や市場の成熟を踏まえると、議論は「来るか来ないか」ではなく、「すでに来ている」「いかに拡大させていくか」というフェーズへと進んでいました。

確かに、浮体式洋上風力は建設コストの高さが導入拡大の障壁として指摘されます。しかし、かつて陸上風力や着床式洋上風力の初期にも同様の議論は存在していたはずです。そうした歩みを振り返れば、浮体式もまた既存技術の延長線上にあるものであり、将来的な導入は必然なのではないか、と感じました。

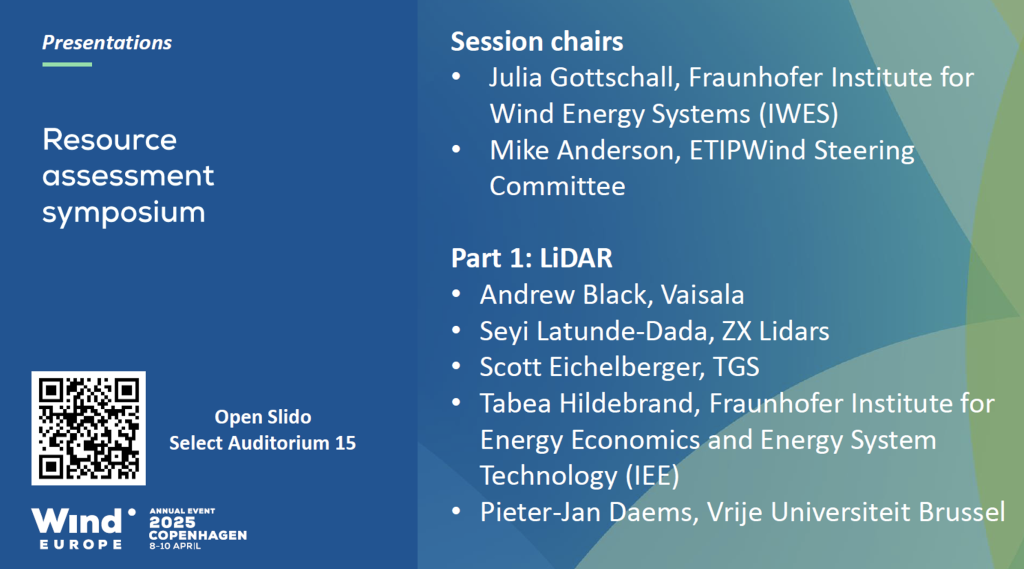

「Resource Assessment Part1: LiDAR」— 風況調査 その1 ライダー

最新の風況調査研究のうち、本稿ではドップラーライダー観測に関するセッションで発表されたものの一部をご紹介します。

乱流強度計測の精度が向上

パルス式の鉛直ライダーWindCubeを開発するVAISALA社からは、ライダーによる乱流強度計測の精度向上を目的にした2つの手法が紹介されました。

1つは視線風速を再構成する<Interbeam IT Reconstruction>法と、もう1つは機械学習<Machine-learning TI>法です。三杯式風速計の乱流強度を参照して評価したところ、いずれも従来手法より高精度に乱流強度を計測していることが示されました。

スキャニングライダー調査の新活用

また、スキャニングライダーについては2件の発表がありました。

1つは欧州で実践されている、運転開始後の利用についてです。日本では沿岸での乱流計測を目的として洋上風力発電所建設前の風況調査に利用されているのが主流です。欧州では洋上風力発電所にて風車後流(ウェイク)を直接計測したり、それをウェイクモデルの評価に利用したりと、運転開始後の調査に積極的に利用されていることが発表されました。運用段階でのスキャニングライダーの使用は今後日本でも取り入れることを視野に入れられる取り組みです。

もう1つは、ウェイクモデルの評価での活用方法についてです。スキャニングライダーデータを用いた、風車後流を再現するウェイクモデルの検証事例が報告されていました。ウェイクモデル(TurbOPark & Park model)は、スキャニングライダーデータと比べて速度欠損率が高い、つまり、ウェイクを過大に評価しているという結果が示されていました。日本では困難な洋上におけるウェイクモデルの評価を、実データを用いて実施できるのは欧州の大きな強みであると実感しました。

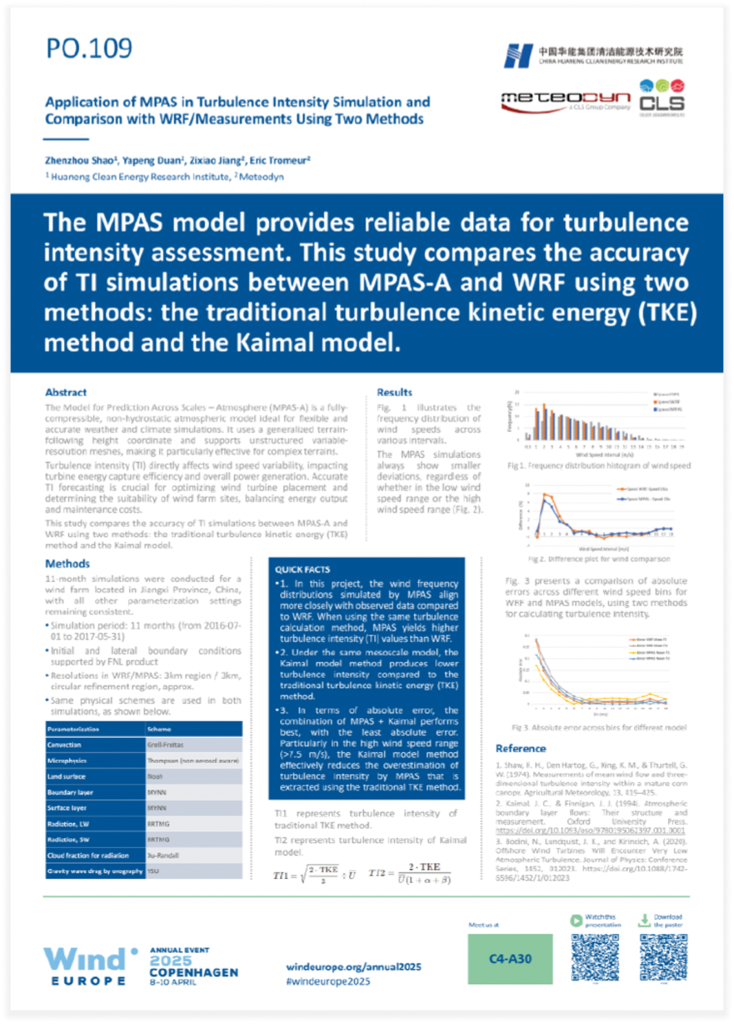

注目のポスターセッション①:MPAS/WRFによる乱流強度シミュレーション

ポスター展示では、風況シミュレーションの精度向上に向けた取り組みとして、乱流強度シミュレーションに関する研究に注目しました。

中でも注目したのは、気象モデル「MPAS(Model for Prediction Across Scales – Atmosphere)」を活用した研究です。MPASは変則的かつ高解像度無水平解像度(メッシュ)に対応したモデルで、WRF(the Weather Research and Forecasting model)と並ぶ次世代気象モデルとして近年注目を集めています。

本研究では、MPASとWRFの出力結果から、TKE法とKaimalモデルという2つの手法で乱流強度を推定。その結果、MPASが風速出現頻度分布において観測値との一致性が高く、同一の乱流算出法を用いた場合でもWRFより高い乱流強度を算出することがわかりました。

特に風速7.5m/s以上の高風速域においては、最も小さな絶対誤差が得られるという結果が示されました。また、Kaimalモデルを併用することで、MPASの過大評価傾向も抑えられ、より実用的なモデルとしての可能性が示唆されています。

この研究は、浮体式洋上風力開発が対象となり、風況観測が容易ではない外洋において、乱流強度データを取得するといった観点から見ても先進的な取り組みであると言えます。今後も技術トレンドとして注目していきたいです。

WRFに関しての記述がある関連記事はこちら

https://rera-tech.co.jp/technote18/

注目のポスターセッション②:日本の観測データが国際規格対応の基盤として評価

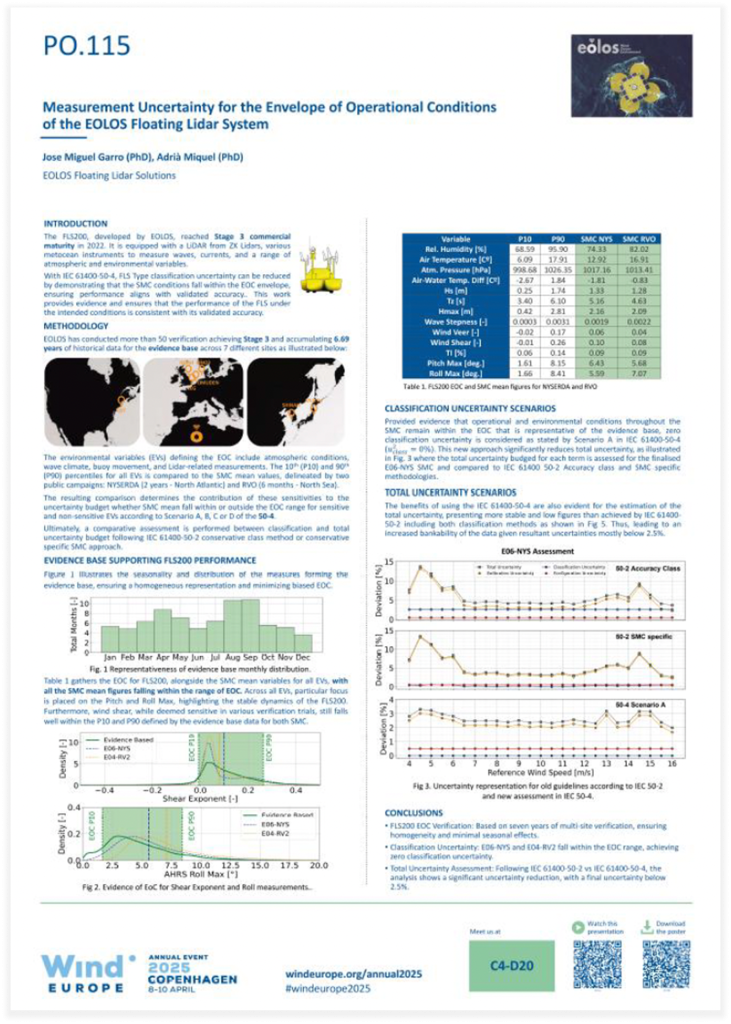

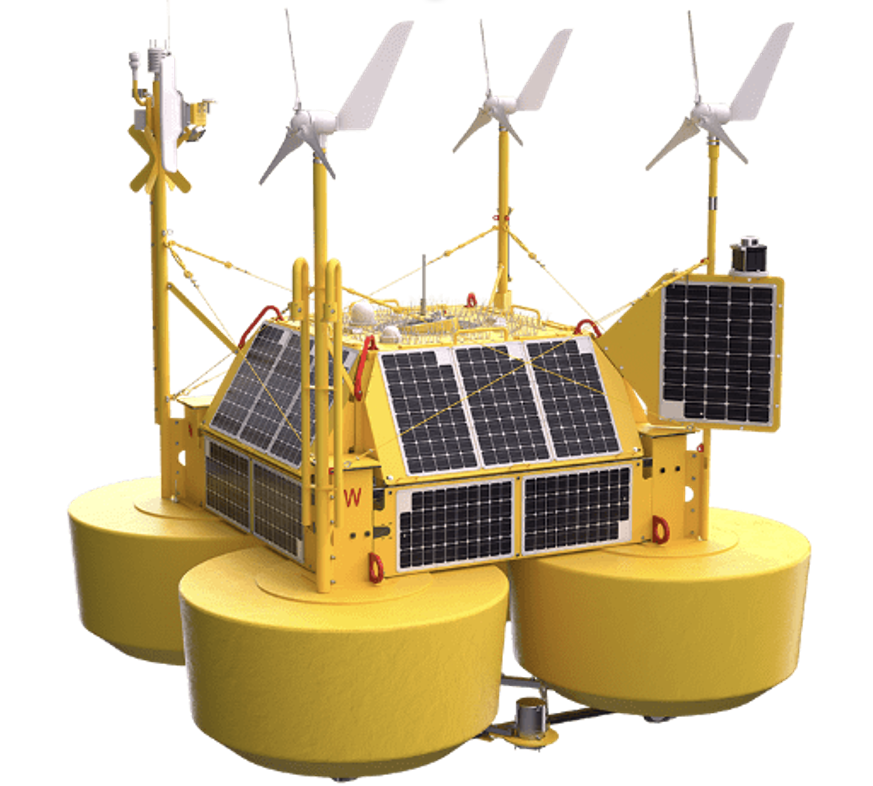

EOLOS社によるポスター発表「Measurement Uncertainty for the Envelope of Operational Conditions of the EOLOS Floating Lidar System」では、同社が開発・提供する浮体式LiDAR「FLS200」の性能検証に関する最新の成果が報告されていました。

この研究は、浮体式LiDARの観測精度を国際規格であるIEC 61400-50-4に準拠して定量評価したもので、これまでに同社が7地点で行ってきた50件以上の検証データをベースに分析が行われています。

具体的には、EOC(Envelope of Operational Conditions)と、実稼働データであるSMC(Scenario for Measured Conditions)との比較が行われ、すべての項目においてSMCの平均値がEOCの範囲内に収まっていることが確認されました。特に、FLSの動揺特性(ピッチ・ロールの最大値)や風速鉛直分布(ウィンドシア)に関しても安定した挙動が示されており、IEC 61400-50-4で定義されるシナリオA(分類上の不確かさが0とみなされる条件)にも適合する結果となっています。

また、IEC 61400-50-4に基づく評価手法は、従来の評価法(IEC 61400-50-2)と比べて不確かさの合算値が小さく、概ね2.5%未満に収まることが明らかになり、より信頼性の高い評価が可能であることが示されました。

今回の検証に用いられた観測データの中には、日本のむつ小川原港洋上風況観測試験サイトで取得されたものも含まれていました。このサイトは神戸大学が設置・運用し、レラテックが技術支援を行っている施設です。日本の観測データが国際標準の信頼性評価に活用されたという点は、今後の浮体式計測技術における国際貢献という意味でも、大きな意義を持つものだと感じました。

展示ブースから見る、風況観測の実務最前線

前編でも各社の展示ブースの様子にふれました。後編では、風況観測に関する技術や運用事例を紹介する企業のブースから、特に印象的だった3社について紹介します。

■nvisionist(ギリシャ)

nvisionist社は、鳥を認識するためのレーダーとカメラを活用し、陸上風力発電、洋上風力発電、空港での鳥類との衝突回避システムを構築している企業です。風況観測実施時にマストのタワーへ取り付けることにより、周辺鳥類のモニタリングをしています。

国内では、むつ小川原洋上風況観測試験サイトにて、野鳥の会と共同で実証実験を行うような活用がイメージされました。

■Whiffle(オランダ)

オランダ・デルフト工科大学のスピンオフであるWhiffle社は、高精度な気象シミュレーションをクラウド上で提供する企業です。クラウド上のプラットフォームからオンデマンドで計算実行・データ取得ができる点が特徴です。国内ではこれまでWRFを用いた風況シミュレーションが主流でしたが、こうしたサービスの登場により、研究や実務の進め方を見直すきっかけにもなりそうです。

■DHI(デンマーク)

デンマークのDHIは、世界各地に拠点を持つ海象分野のコンサルティング企業です。過去には、むつ小川原洋上風況観測サイトにおけるフローティングライダーシステム設置の際、海象解析の面でご協力いただいた経緯があります。

展示ブースでは、DHIの担当者から「日本国内で継続的に風況観測を行い、データを提供している組織はあるか」という質問があり、それに対して「むつ小川原洋上風況観測試験サイトが唯一の事例である」とお伝えしました。こうしたやりとりから、日本の観測体制が国際的にも注目されていることがうかがえました。

終わりに

浮体式洋上風力をめぐる議論は、「導入の是非」から「いかに実装を拡大していくか」へと移行しています。そうしたなか、風況観測技術の高度化や解析モデルの進展、そして国際規格に基づく評価の精緻化は、技術面での基盤を大きく押し上げている印象を受けました。今後、日本においても実装段階を見据えた制度設計や観測体制の強化が鍵になると考えられます。私たちレラテックが、学術・産業をつなぐ立場として改めて何を担えるのかを問い直す機会になりました。

レラテックでは風況コンサルタントとして、風力発電のための「観測」と「推定」を複合的に用いた、最適な風況調査を実施いたします。風況に関するご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。